Káos

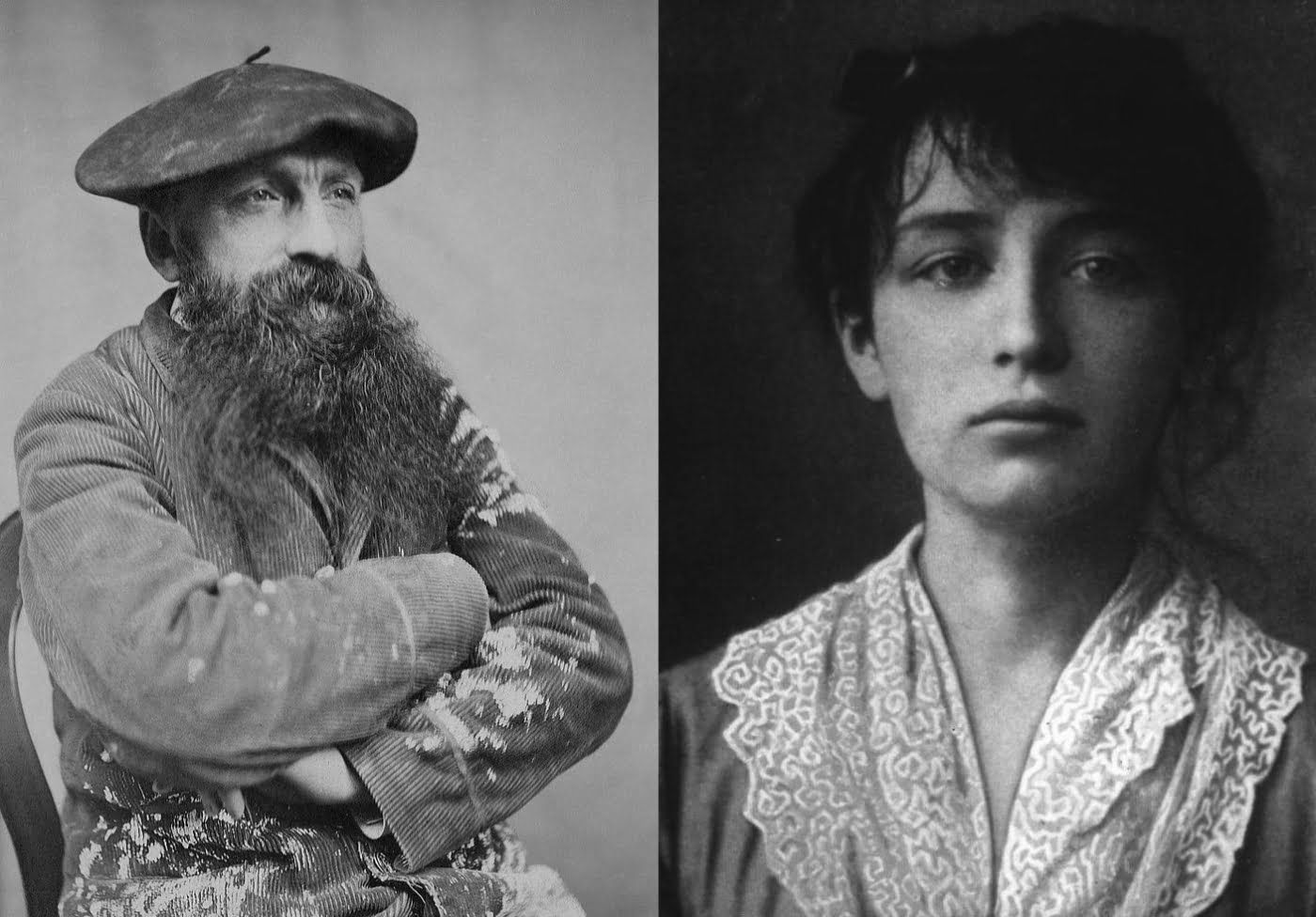

Camille Claudel: una col roída por las orugas

Octubre 12, 2021 / Por Antonio Bello Quiroz

He caído en un abismo.

Vivo en un mundo tan curioso, tan extraño.

Del sueño que ha sido mi vida, ésta es la pesadilla.

CAMILLE CLAUDEL

En la genial escultora Camille Claudel no se puede ver sino la pasión. En ella vemos encarnadas dos de las tres pasiones del ser señaladas por el psicoanalista francés Jacques Lacan: amor y odio. La tercera, la ignorancia, está ausente.

Desde niña se escapaba de su madre censora para ir a recoger barro en las cercanías, con la compañía amorosa, vigilante, cómplice y temerosa de su hermana. Hacía esculturas como si quisiera reproducir en el barro todo el sufrimiento que la habitaba, y lo hace de tal manera que pareciera que sus obras cobran vida. Es una moderna Pigmalión, aquel varón sapiente que, para no tener que comprometerse en matrimonio con una mujer, se ocupa en esculpir la estatua de una mujer hermosísima de la cual se enamora. En Las metamorfosis, Ovidio describe el éxtasis que el escultor experimenta ante su obra: “[…] pasaba largas horas contemplándola. ¡Aquel rostro adulto dulce! ¡Aquel cuerpo casto y sugestivo al mismo tiempo! ¡Aquellas maneras delicadísimas! Y es que no le faltaba sino el calor sutil de la vida […]”.

En el ámbito de la escultura, la figura relevante de la época era Auguste Rodin. Ella, junto con su condiscípula, invita a Rodin a que vea su obra en su pequeño estudio, buscando que fuera su maestro. Rodin se sorprende, enmudece; la obra de la jovencita le impresionó tanto que le recomendó que no tuviera maestros. Quizá lo que ocurrió es que en ese momento él se apasionó por la genialidad de ella y no quería que fuera discípula de alguien más. Esta visita al estudio de la joven escultora marcará su vida para siempre.

Hija de un padre amoroso, pero débil, y de una madre severa y celosa, Camille se hace primero discípula y después musa y amante del celebrado Auguste Rodin. El amor entre maestro y alumna se torna apasionado, hacen obras juntos de manera tan simbiótica que se llega a cuestionar la autoría de las piezas. Una duda, por cierto, aún vigente. Se dice, por ejemplo, que son obra suya las manos y los pies en una de las obras más complejas de Rodin, “Los burgueses de Calais”.

Su delirio no carece de asiento en la realidad. En plena pasión amorosa, ella le dedica su obra “El gran vals”, donde desnudos bailan, sin verse los rostros, al borde del abismo. Ella lo lleva como su segunda piel, respira en él.

Rodin, casado ya, experimenta un arrebato amoroso que lo lleva a poner en juego su relación estable (nunca se casó con Rose), está dividido. Las pasiones están desbordadas, lo real del amor toma el mando, ella ama desaforadamente. Él así le escribe: “No puedo más, no puedo pasar ya un día sin verte. Sino, la atroz locura. Se acabó, ya no trabajo, divinidad malhechora, y sin embargo te amo con furor. Mi Camille, tranquilízate, no tengo amistad con ninguna mujer, y toda mi alma te pertenece”.

La relación duró dos años, siempre en el anhelo del encuentro absoluto postergado. Se dice que hubo entre ellos por lo menos tres abortos antes de que Camille, ante un nuevo embarazo, le pidiera que eligiera entre Rose, la esposa, o ella y su hijo. Él, cobarde, decide por la tranquilidad del matrimonio y el buen nombre. Ella enloquece.

Tras el rechazo, Rodin, con todo cuanto le rodea, se convierte en su perseguidor. Ella se encierra en su estudio, tapa las ventanas, se ausenta del mundo. Sólo sus gatos le acompañan. Cualquier intento de ayuda es tomado por ella como un acto orquestado por “la banda de Rodin”. ¿El argumento delirante? Rodin la quiere borrar como artista. Para ella, él busca impedir que su obra alcance el reconocimiento que merece, le roba el alma.

Claudel se refugia en sí misma, no recibe a nadie, medio se alimenta de la caridad de los vecinos. Se muestra disociada de la realidad, recluida en su realidad. Pierde todo, excepto la razón. En su correspondencia escribe: “[…] he caído en un abismo. Vivo en un mundo tan curioso, tan extraño. Del sueño que ha sido mi vida, ésta es la pesadilla”. No pierde la razón, sabe lo que el mundo, su mundo, piensa hacer con ella; así lo deja ver en una carta que le redacta a su prima: “[…] el señor Rodin ha persuadido a mis padres para que me encierren, están todos en París para eso. El muy tunante se apoderará por este procedimiento expeditivo del trabajo de toda mi vida”.

Así ocurrió, efectivamente. Fue internada en el Asilo de Ville-Évrard el 10 de marzo de 1913, tan sólo siete días después de la muerte de su padre y protector. En el asilo se sabe diferente de las demás internas, no se reconoce tampoco ahí, ella no ha perdido la razón. Su diagnóstico es incierto (como todo en su vida).

Ya internada, al hablar de Rodin, denuncia: “Él no tiene imaginación. Necesitaba una imaginación”. Toma su internamiento como un secuestro tramado por él. E, incluso, revela un maltrato extremo de su parte “[…] me pegaba, me daba patadas, me envenenaba con arsénico”. Y yo le creo, pero también hay delirio, acaso un delirio como respuesta a la condición melancólica dada la prisión a que le condena la omnipotencia de la madre que anula al padre. Rodin se volvió su salvador, pero ante el rechazo, deviene perseguidor, acaso reencarnación de su propia madre. Acusa a Rodin de ser “Un loco sádico que viola a las niñas. Fue condenado a 1000 años de prisión”, “Corta a las niñas en trozos y las tira al Sena”. Durante el interrogatorio clínico da muestras de delirio retrospectivo, dice que “él ya la persigue desde la primera comunión”.

Para ella, Rodin no sólo frustra su amor, también la separa de su familia; de dos personajes en particular, su padre y su amado hermano Paul. Y, ante cualquier signo de desamor o ausencia por parte de su hermano, supone que la “rata de alcantarilla” —como le llama a Rodin— orquestó un plan para asesinarlo. Se le diagnostica como un delirio paranoide, sustentado en la certeza que sostiene Claudel respecto a Rodin y a la “banda de Rodin”: “Me han formado expresamente para que les proporcione ideas, conocedores de su nula imaginación. Estoy en la situación de una col roída por las orugas: a medida que me crece una hoja se la comen”.

Su locura se mantiene siempre en duda durante el largo internamiento, pues conserva una lucidez que impresiona. Siempre se dudó de que ése fuera su lugar. Fue internada como una moderna Antígona, se le decreta a una muerte en vida, a una muerte subjetiva. Bien se podría pensar que el discurso de la época no tenía un lugar para una mujer que no estuviera bajo la tutela de un varón; de suerte que, muerto el padre y tras el abandono del hermano, no hay más lugar que el exilio para ella.

La locura de Claudel seduce por el brillo de su creatividad y su agudeza psicológica, pero al mismo tiempo aterra su ausencia de límites y sus reacciones agresivas ante lo que considera injusto. Es abandonada por la familia, no hay un lugar para ella, su obra efectivamente le fue “robada” en el sentido de que no le fue permitido hacerse reconocer, sostenerse a través de ella, ante el “tribunal del Otro”.

Antonio Bello Quiroz

Psicoanalista. Miembro fundador de la Escuela de la Letra Psicoanalítica. Miembro fundador de la Fundación Social del Psicoanálisis. Ha sido Director fundador de la Maestría en Psicoanálisis y Cultura de la Escuela Libre de Psicología. Ha sido Director de la Revista *Erinias*. Es autor de los libros *Ficciones sobre la muerte*; *Pasionario: ensayos sobre el crimen* y *Resonancias del deseo*. Es docente invitado de diversas universidades del país y atiende clínica en práctica privada en Puebla.

Pasos sobrevivientes. Entrevista a la artista Ángela González Hernández

Abril 19, 2024 / Por Fabiola Morales Gasca